| ←20〜21鞍目 | 22鞍目・イチからやりなおし (2001.8.11 あきる野・日の出乗馬倶楽部) |

23鞍目→ |

|---|---|---|

この写真だと毛色が分かりにくいかも |

オリンピックのコースも終わったので、日の出に行く日を決めようと思っているところにちょうど、ママさんから「ごぶさたしています、どうしていますか?」というお電話をいただき、騎乗の予約。 11時からの予約にしました。 当日は薄曇り、お盆にしては暑くなく、乗馬日和と言えるでしょう。 前回ビジターのときに、「お弁当を持ってきて一緒に食べればいいよ」と言われていたので、朝からおにぎりを作ろうとしていると、『駅すぱぁと』で時間を調べていた相方が、 「9時25分の電車じゃないと間に合わないよ」と言い出す。 って、今9時5分。あたし全然準備できてないよ〜? 朝ご飯も食べずに、(でもしっかりおにぎりは持って)家を出た時間が、すでに9時20分。 間に合うはずの電車は、目の前で行ってしまいました。 休日の電車って、1本逃すと次がなかなか来ないんですよね… とりあえずは来た電車に乗り、乗り継ぎ駅で朝ご飯代わりにパンをかじったりしながら倶楽部に向かいますが、途中で電車の窓にぽつぽつと… 「あれ、雨だ」 霧雨のようだし、夏なので、馬に乗るには問題なさそうですが。 そんなこんなで、倶楽部の最寄り駅、武蔵増戸駅に着いたのが10時45分くらい。本当なら、馬装などがあるので、この時間にはすでに倶楽部にいなくてはならないはず。 そこから一度倶楽部に電話して、駅から倶楽部まで一生懸命歩いたのですが、倶楽部に着いたのはちょうど11時でした。 謝りながら馬場に上がっていくと、すでに馬が馬装も済んで引き出されていました。 「じゃぁ、急いで着替えをして」 慌ててブーツを履き、メットを借りて馬場に出ます。雨は上がったようです。 馬場ではオーナーが馬の手綱を持って待っていました。 「少し早めに来て、馬装してね」 自分としても、馬装からできなかったのはちょっと悔し。 馬は、クオーターホースのウィンダム。クォーターというのは中間種で、サラブレッドほど足は速くありませんが、おっとりしていて、サラのようにちょっとした音に驚いたりしないので、外乗にも出せるそうです。でも見た目はほとんど変わりません。 しかしウィンダムは、不思議な毛色をしています。たてがみが黒いので鹿毛だとは思うのですが、被毛(体毛)の色がとても薄く、ほとんど金髪。(トウショウファルコの毛色が、たてがみと被毛が逆だと言ったら分かりやすいでしょうか) あと、でかい。骨が太そうな感じがします。こういうのもクオーターホースの特徴なんでしょうか。 技術顧問のI野先生が来て、「鐙を合わせて」と言います。 オリンピッククラブでは、騎乗してから鐙を合わせていたので、とにかく左側の鐙を下げて騎乗しようとすると、先生が 「何してるの?まず鐙の長さを合わせて」 「あの、今まで騎乗してから長さを調節していたので」 「それは踏み台があるからいいんだよ。鐙の長さは分かる?」 「鞍上からしかやったことないです」 「鐙側の根本に中指を当てて、鐙が脇の下に来る長さにすると、必ず合うから。合わなかったとしても1穴の差だから」 つまり、鐙皮の長さと腕の長さが同じということですね。 オリンピッククラブでは踏み台なしで乗る方が良いような雰囲気だったので、踏み台を使うように言われたのはちょっと驚きでした。 騎乗してみると、ウィンダムの馬体は幅がけっこう広い。ですが、鞍上で安定して乗れるような感じがします。 「じゃぁ、先生についてきなさい」と先生が歩き出すのへ、ついていこうと思うのですがウィンダムは発進してくれません。一生懸命脚を使い、歩き出してもあらぬ方向へ行こうとする。 先生が脚の位置を直してくれて、「腹の外からかかとでこするように」とおっしゃるのでそのとおりするんですが、2〜3歩歩いてはまた止まる。 ついに先生が、ウエストポーチからニンジンを出して、それで釣って蹄跡まで馬を出しました。 ああぁ、伝家の宝刀を抜かれてしまったぁ。 「馬が動かないときは、馬を回らせるといいんだよ。回らせてみなさい」 手綱を引いて、回る方向に体重をかけるのですが、ウィンダムは思うように回りません。 「内側の脚をぎゅっと使って、外側の脚は少し後ろ、ここだ。人間だって、強くつつかれたら避けるだろ、それと同じように内側から押してやると、外側に逃げようとするから、それを外側の脚で逃げ場をなくしてやるんだ。そうすると馬は丸くなるしかなくなるからね、そこで手綱を使って曲がらせてやる。」 まさに手取り足取り教えてもらいました。雑誌で、曲がるときには内方脚を軸にして外方脚で壁を作って…というのは読んだのですが、実践したのは初めてで、おお、これが!という気持ち。 「やることすべてに、理由があるんだよ。乗るだけなら乗馬だが、これが馬術だ。」 今までよりも広い馬場で、相方の馬と2頭での周回。先生は2頭を対角線上に置こうとしているみたい。 それだけ離れていると、ほとんど1頭で歩いているのと同じなので、前の馬についていくなんてことはなく、自分の扶助だけで動かすしかない。自分の力量が問われます(つまりダメなんだなー)。 「では軽速歩。速歩、すすーめ」 やはりウィンダムはなかなか走ってくれようとしないので、先生が短鞭を持たせてくれます。 「馬の肩、このへんを叩いて」 脚を使い、鞭を軽く入れるとようやく走り出してくれました。 走りながら脚を使うようにこころがけてはいましたが、いったん走り出すとウィンダムは、安定して走れるタイプみたい。ゆっくりになったな、と思うと脚か鞭を軽く使えば、また走り出す。 「息が上がったら止めてもいいよ」と言われましたが、走れるだけ走ってみたいという気持ちが起きて、10周くらい走ったでしょうか。今まででもっとも長く走ったかもしれない。 相方の乗ったアルフォンスのほうが、一度止まるとなかなか軽速歩に戻れないタイプのようで、追いつきそうになりました。 「奥さん、常歩」と言われて、速歩から常歩に戻そうと手綱を引いて腰を落とすのですが、ウィンダムはスピードは落ちたものの、歩様が速歩のまま。 止まるなと言っても止まる子にはいっぱい当たりましたが、止まれと言っても止まらない子に当たったのは初めてです(笑) 座骨で座ると本などには書いてありますが、座骨の位置がいまひとつピンとこない。 「たとえば、イスを前後ろ逆にして、背もたれにお腹をつけて座るとするね、その格好だ。」 「奥さんなんかはまだ子供いなくてわかりにくいかもしれないけど、人間だって子供をおんぶするときは、子供があっちこっち向いてるよりも、背中にぴったりくっついてくれてるほうが楽なわけだよ。馬も同じでね、鞍の上でバタバタされると痛いんだね。馬の背中にぴったりくっつくように座る」 お風呂上がりに足を開くストレッチ(あぐらをかくようにして、足の裏どうしをくっつける)をするといいそうです。 50分のレッスンが終了し、ウィンダムを馬場から引き出して、蹄洗場に連れて行き馬装解除。 馬の左側に入り、馬の顔を抱え込むようにしながら頭絡を外し、無口をかけます。 鞍を外すのは、ビジターのとき教えてくれたK野さんがやってくれました。 今まで裏掘りのときにさんざん蹴られているので、慎重に馬とコミュニケーションしてから…と思ってウィンダムの顔や首をなででいると、K野さんが「大丈夫ですか?」と声をかけてきたので、意を決してウィンダムが繋がれている鎖をくぐり、左前肢に手をかけます。馬の肩を押して体を右に傾かせ(そうすると自然に左脚が浮く)、ひづめをすくうようにして持ち上げる…あれ?けっこうスムーズじゃん。 四肢とも簡単に裏掘りが終わりました。ここの鉄爪は先が丸い細い板状で、一度にたくさん掘れて楽。今までは先のとがった釘のようなタイプを使っていたのですが、刺さりそうで怖かったんだよね。 裏掘りの終わったウィンダムを蹄洗場の鎖から外して、引き手で繋いで馬房に連れて行きます。彼の馬房は蹄洗場のすぐ裏でした。 馬装解除から手入れは実にスムーズだった。 クラブハウスに戻ると、ママさんが 「お疲れさまでした、どうでした?」と聞いてきました。 「中身が濃いなーって、先生のご指導は。もう、イチからやりなおさせて下さいって感じです」 「(笑)そんなに違いますか?」 「違いますねー。それは部班と2騎の違いはあるでしょうけど」 ちょうどお昼になっているので、クラブハウスでみなさんといっしょにお弁当を開きます。 「どうだった、うちの馬は?」 とオーナーに聞かれて、すこし考えたあげく、 「馬がイライラしてないですね。あの、前に乗ってた馬って、もっとイライラした感じだったんですよ。裏掘りのときもあんなに簡単じゃなかったです」 「蹴られたし、噛まれたしね」と相方も。 オーナーは笑って、「うちにはそんな馬はいないからね。まぁ今日は扱いやすい馬を出してるけど」 先生が、「いや、あれくらい乗れればどの馬でも大丈夫だよ」 「あれっ?ぜんぜんダメだなーってあらためて思ったんですけど」 「まぁ、乗れてるんじゃない。日の出で会員になったからには、絶対よそで乗ってもはずかしくないようにしてあげるから。 よそで、上手いですねって言われてるうちはまだお世辞だからね。拳がいいですねとか脚がいいですねって言われるようにね」 この日、入会金や何かを払うはずだったのですが、朝急いでいたため、そのお金が入った封筒をちゃぶ台の上に忘れてきてしまっていたんです。あぁ返す返すもこの日はバカだった。 |

|

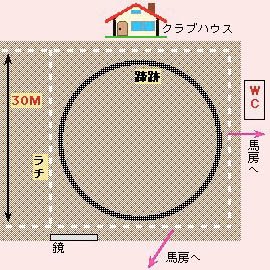

↑日の出乗馬倶楽部の馬場 |

||

| ←20〜21鞍目 | 23鞍目→ |